鮮明的紅色印記 永恒的精神家園

來源:[!--befrom--] 時間:2022-12-20 09:59:13 瀏覽次數:

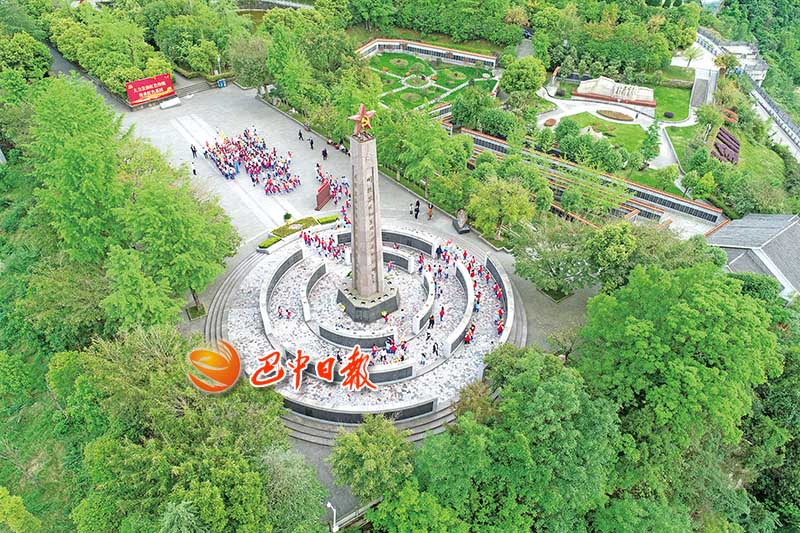

圖一:川陜蘇區紅軍將士英名紀念碑。

圖二:紅軍棧道。

圖三:南龕山下巴河穿城而過。

巴中日報全媒體特別報道組

巴州城區往南2公里,就是南龕山,歷史文化與紅色精神在此交融。

1300多年前,古人在此沿山崖石壁開窟造像,雕鑿出我國石窟藝術的瑰寶;1933年2月,南龕山戰斗打響,徐向前親自指揮穩固了巴中紅色政權;1951年4月,川陜革命根據地博物館開建,2萬余件史料文物見證紅色歷史;1993年9月,川陜蘇區將帥碑林修建,紅色豐碑鐫刻上13.8萬紅軍烈士英名。

“一寸山河一寸血,一抔熱土一抔魂”。90年來,巍巍南龕山,聳立著愛黨愛軍、無私奉獻的豐碑;滔滔巴河水,激蕩著巴山兒女艱苦創業、開拓奮進的激情。如今,沉淀著千年歷史的南龕山,不僅有秀美的風光,深厚的歷史文化底蘊,還有留存于山間鮮明的“紅色印記”,這也是世世代代巴山兒女永恒的精神家園。這片土地上留下的紅色精神不但從未被遺忘,而且持續不斷地融入到巴中經濟社會發展的進程中,穿越歷史烽煙,在巴中兒女賡續和傳承中,凝聚起巴中發展的強大力量。

接過旗幟,紅色基因在傳承

沿著南龕山麓新建的青石板步梯一路向上,走完100多米長的紅軍棧道,莊嚴的川陜蘇區紅軍將士英名紀念碑映入眼簾。在其身后,綠樹掩映間,矗立著4580余塊紅軍將士紀念碑,他們為革命理想而奮斗終生,至今守望著這片土地。

“當年紅軍將士為我們幸福生活拋頭顱、灑熱血,作為共產黨員,要把當年紅軍的資料收集起來,為紅軍將士樹碑立傳,讓紅軍精神代代相傳!”84歲的川陜蘇區紅軍將帥碑林紀念館名譽館長張崇魚依然在堅持為前來瞻仰的游客講述紅軍故事。為給紅四方面軍將士樹碑立傳,供后人瞻仰,張崇魚信守對12萬巴山紅軍和紅軍后代的這一承諾,21年如一日,行程60多萬公里,遠赴29個省、市(區),建成全國最大的紅軍碑林。

“每一枚勛章的背后都是一場血戰。我們把它們捐給國家,讓它們替父親講述戰場上的故事。”今年5月,捧著父親的勛章,年過七旬的肖冀川在兄弟姐妹的陪同下來到川陜蘇區紅軍將帥碑林紀念館。肖冀川的父親肖盛文1933年加入紅四方面軍,在征戰中曾獲得抗美援朝二級自由獨立勛章、八一勛章等數枚獎章。2001年,肖盛文去世后安葬于川陜蘇區紅軍將帥碑林。

一枚小小的勛章傳遞著信仰的力量。走進位于南龕山半山腰的川陜革命根據地博物館,2萬余件紅色史料文物讓人聯想到當年戰場上的槍林彈雨、烈士的鮮血和不倒的紅旗。如今,這里已成為每個巴中人必打卡的紅色課堂。接過旗幟,傳承紅色基因,為豐富紅軍史料,近年來,該館分批次前往紅四方面軍發源地湖北和河南、紅四方面軍創建川陜革命根據地的活動區域以及紅軍長征沿線、西路軍沿線進行調查、走訪,征集文物及史料。

隨著革命文物館藏量的逐漸增多,原有博物館已不能滿足大眾文化需求。“我們積極爭取政策支持,籌措資金,建成巴中市博物館、兵器展場,優化景區配套建設,極大地夯實了紅色基因載體。今年,將全面完成巴中歷史博物館的陳列布展,填補巴中市無綜合博物館的文化空白。”川陜革命根據地博物館館長周璇介紹。

豐富形式,紅色故事在延續

一張張革命先烈的頭像圖片,一組組紅軍烈士的事跡介紹,一句句蕩氣回腸的烈士語錄,讓大家仿佛又回到了那血雨腥風的年代……12月17日,又一個周末,巴城市民李敏帶上家人再次來到川陜革命根據地博物館參觀。“作為巴山兒女,我們要傳承紅色基因、賡續紅色血脈、講好紅色巴中故事。”李敏說。

“每一次接待游客,我都用心用情地向大家講述川陜蘇區這段波瀾壯闊的硝煙歲月。伴隨著紅色文化的浸潤,每一次講解也讓我自己內心不斷得到升華和洗禮。”今年是川陜革命根據地博物館講解員陳嬌嬌從事一線講解工作的第13個年頭,十余年間,她講解次數達6000余場。

傳承紅色基因、賡續紅色血脈、講好紅色故事,依托川陜蘇區豐富的紅色資源,川陜革命根據地博物館創新傳播方式,全力打造紅色文化教育品牌。探索“互聯網+博物館”路徑,打破時空壁壘,以話題、圖文、短視頻、直播等多種形式“強勢霸屏”,大力推介紅色文化,給觀眾帶來豐富的云端體驗。僅今年”5.18”國際博物館日活動中共吸引觀眾討論觀看近40萬余人。

為了將黨史學習教育和青少年愛國主義教育相融相通,該館面向全社會招募8-14歲青少年,開展“黨的故事我來講爭做紅領巾講解員”活動,通過情境再現、互動問答、趣味講解、活動體驗等培訓方式,讓孩子們打卡博物館,開展志愿講解,引導孩子們在學習中交流、在交流中互動、在互動中傳承。“今年在全市隆重紀念創建川陜革命根據地90周年之際,我館又如期舉辦了第八屆‘紅領巾講解員’培訓活動。截至目前總共培訓紅領巾講解員1000余人,累計開展講解500余場。”川陜革命根據地博物館宣教科負責人喻婷介紹。

不斷創新、豐富多彩的主題實踐活動,讓過去的歷史成為今天的課堂,以此教育人、熏陶人、鼓舞人。“紅色博物館不僅僅是收藏黨和國家光輝歷程的‘歷史殿堂’,更是傳承紅色基因、傳遞時代精神的校外課堂。我們致力于將‘殿堂’轉化為‘課堂’,讓觀眾從參觀歷史到觸摸歷史、感知歷史,讓紅色基因薪火賡續、代代相傳。”周璇說。

繼往開來,紅色巴城在“蝶變”

歷史的畫卷,總是在砥礪前行中鋪展;時代的華章,總是在接續奮斗中奏響。站在南龕山上眺望紅色巴城,昔日星火燎原地已然舊貌換新顏,正向著“四宜四有”現代化新城“蝶變”,這片承載著初心和使命的紅色土地,正持續擦亮“川陜蘇區首府,秦巴生態名城”名片,奮力繪就新時代的壯麗畫卷。

“無論如何也想不到,我們這‘窮山城’會有過去大城市才能見到的‘藝術廣場’。”巴城市民王維信坦言。夜幕降臨,華燈初上,南龕山下的南池廣場也逐漸熱鬧起來,市民或在運動休閑區鍛煉身體,或伴著音樂翩翩起舞。2018年,在完成26年商業使命之后,南池市場因配套不完善、經營擁擠、安全隱患等問題慢慢變得安靜,并最終在2021年冬天,成功實現從“商業市場”到“藝術廣場”的華麗轉身。

南龕山下,悠悠巴河穿城而過,漫步岸邊新修建的健身步道,風光優美、愜意自然。開工不久的巴河大佛寺至李家灣閘壩段水污染防治及生態修復工程施工現場一片火熱。“該工程將以水為脈、以綠為魂,與已建成的大佛寺至廊橋段健康步道,正在建設的張家河生態修復工程和即將建設的曹家溝生態修復工程,串聯整個巴中主城區,形成沿河生態景觀帶。”市住建局負責人介紹,該項目建成后,既有利于全面呈現修復后的巴河沿岸良好生態,更有利于加快建成“四宜四有”現代化新城,不斷提升人民群眾的生活幸福指數。

繪發展藍圖,建品質新城,優人居環境。圍繞目標,近10年來,巴城城市框架不斷拉開。向東,巴中經開區不斷增強引力,曾經只有2萬多人的小鎮如今已發展成為建成區面積達20平方公里,常住人口15萬的現代化新城。居中,中心城區持續優化功能,陸續完成水果批發市場搬遷、市中心醫院南壩院區投運等疏解任務,城區功能布局不斷優化。往西,恩陽區努力補位發展。依托城市山水文脈,恩陽區推出“十園六院”規劃,城市建成區面積達到16.3平方公里,“營城聚人”戰略成效初顯。

大筆揮灑,濃墨重彩。在科學規劃引領下,巴中城市建設迅速推進,規模迅速擴大,功能逐步完善。僅過去10年,我市城市建成區面積就增加了近3倍,擴大到63.7平方公里,城鎮化率從2012年初的31.3%提升至2021年的46.2%。

市第五次黨代會提出,未來,巴中將堅持“三生相融”理念,落實“三區同建”方略,推進城市全周期管理,加快建設宜居、宜業、宜商、宜游和有顏值、有品位、有溫度、有活力的“四宜四有”現代化新城。

記者手記

山是一座城

城是一座山

巴城是一座英雄輩出的紅色之城,南龕是一座風景秀麗的紅色之山。山是城的風骨,城是山的血脈,這山這城養育了一個個“智勇堅定、排難創新、團結奮斗、不勝不休”的巴中兒女。

歷經歷史的沉淀,如今的南龕山已然是巴中一張響亮的“紅色名片”,更是巴中人永恒的精神家園。這里有美輪美奐堪稱稀世珍寶的摩崖造像,莊嚴肅穆的將帥碑林、川陜蘇區博物館,有古色古香的丹梯書院,有眺望巴城的飛霞閣,歷史底蘊厚重,紅色資源豐富。南龕山,承載著每個巴中人的記憶和情懷。

通江有座江山石,巴城有座南龕山,山是一座城、城是一座山,守護精神家園、保護紅色文化印記,是時代的召喚,歷史的使命。近年來,市委、市政府高度重視南龕山紅色文化文物保護和傳承工作,成立了南管委,聚力打造文化產業園,取得了初步成效。如何在保護好紅色文化的同時,合理利用紅色文化資源講好紅軍故事、賡續紅色血脈、傳承紅軍精神,巴中一直在努力。

新征程,我們要堅持不懈保護好彌足珍貴的紅色印記,守護好我們永恒的精神家園,把紅軍故事講給黨員干部聽、講給教師學生聽、講給廣大群眾聽,用以滋養初心、淬煉靈魂,從中汲取信仰的力量、查找黨性的差距、校準前進的方向,踔厲奮發,篤行不怠,走好新時代的“趕考路”。

紅色故事

南龕山戰斗

為了有效打擊敵人,紅四方面軍總指揮部根據新的形勢,紅軍便從恩陽一線撤到了離巴中城不遠的大連山、南龕山一帶,準備在這里擺開戰場,同敵決戰。

1933年2月18日,南龕山戰斗打響,在那個細雨濛濛的晚上,紅十二師三個團悄悄向南龕山方向運動。紅軍左路三十六團從南店埡到楊家壩,繞大沙壩插敵右翼;右路三十四團從柳津橋繞雷破石插敵左翼;中路從紅巖河過河,擔負正面攻擊,十一師三十二團在江北一帶警戒,監視平梁城方向之敵,紅軍左右兩路出其不意地展開突襲,一舉擊潰敵軍在南龕山的前衛團,控制了巴中城,并在擂鼓寨、大連山等一帶隨即構筑工事,迎擊敵人反撲。第二天早晨八點鐘左右,三連連長擦著臉上的汗水向許世友報告說:“敵人大約有三個團的兵力,從平梁向南龕山進攻。我們堅持了兩小時,殲敵百把人,我連傷亡十余人。我們絕不讓敵沖上山來,毀壞這些菩薩的。”許世友拍著連長的肩高興地說:“打得好!”川軍敗退南龕山下。緊接著川軍先以成營成連進攻,繼而組織了“敢死隊”輪番沖鋒,戰斗持續了3天2夜,敵仍攻不下南龕山陣地,這時敵人傷亡多、消耗大、疲憊不堪、銳氣大挫。紅軍抓住有力戰機,在第3天下午發起全線反攻。頓時,從四面八方響起了密集的槍聲,震耳的炮聲,戰士們的吶喊聲,敵人的嚎叫聲匯合成一支激動人心的戰斗進行曲,鼓舞著將士們奮勇殺敵。許世友帶著將士們揮著明晃晃的大刀,把負隅頑抗的敵人一個個砍倒在地,敵已潰不成軍,完全失去抵抗能力。我軍取得勝利,殲敵羅乃瓊部1000余人,俘敵400余人,繳槍500余支。當南龕山戰斗結束時,當地的老百姓流傳出這樣一首民謠:“徐總打下南龕坡,敵人狼狽無處躲。人民群眾笑呵呵,眼睛笑成豌豆角”。

下一篇:返回列表